Co-créer son jardin avec la nature

Le «retour à la terre» lié à la prise de conscience écologique des dernières décennies ne sera bientôt plus un choix, mais une impérieuse nécessité. Alors autant s’y mettre tout de suite ! La conception d’un jardin-nature semble un bon premier pas. Voyage sur sentiers non-battus…

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF

L’histoire du jardin commence avec les plus anciennes civilisations : l’égypte, la Perse, la Grèce,... Le jardin joue alors un rôle important dans la vie économique, sociale et sert également de représentation symbolique du Paradis. Dans la tradition judéo-chrétienne, le couple primordial est d’ailleurs chassé du jardin d’Eden qui symbolise le Paradis. Le jardin perse, adopté plus tard par l’Islam, est aussi une représentation du Paradis. En ancien perse, le même mot est d’ailleurs utilisé pour désigner le «paradis» et le «parc», c’est dire…

C’est la Renaissance italienne qui réinvente le jardin et le hisse véritablement au rang d’art. Basé sur la géométrisation des formes [tant des aménagements que des arbres et arbustes], la présence de l’eau [notamment sous la forme de fontaines], une vaste perspective donnant sur la campagne environnante et l’intégration de nombreuses sculptures, ce modèle inspire directement les jardins français de la Renaissance et sera la base de ceux de l’époque suivante.

Plus tard, les avancées conquérantes de la Révolution industrielle transforment la vision de la nature en Europe. En crachant leur fumée, les usines rétrécissent l’espace et les trains raccourcissent le temps. Cette vague provoque une rupture avec la nature, avec la terre. Les mieux nantis privatisent la nature en créant des espaces verts pour leur usage dans les villes, et plusieurs de ces agglomérations aménagent des parcs publics qui deviennent de véritables poumons verts urbains. Cette époque voit aussi le fleurissement des jardins individuels cultivés, avant tout par nécessité, dans les cités ouvrières et les nouvelles banlieues.

«Le grand art du jardin est ce par quoi une civilisation cherche, non point à copier la nature mais à se servir des éléments qu’elle lui fournit pour exprimer sa conception la plus haute du bonheur.»

Benoist MÉCHIN

Un retour à la nature

Plus récemment, la prise de conscience écologique a placé l’être humain en face de ses choix et, surtout, des conséquences implacables de ceux-ci. Alors qu’au seul nom du profit, une partie de l’humanité continue de piller les précieuses ressources de la planète, une autre s’éveille de plus en plus à l’interdépendance homme-Nature et au fragile équilibre de l’écosystème-terre. Cette conscience «nouvelle» - quoique partagée par quasi tous les Peuples Premiers - rayonne en cercles concentriques, touchant de plus en plus d’individus aux quatre coins de la planète. Après une rupture de quelques siècles où l’humanité et en particulier le monde occidental, a approché dangereusement le point de «non-retour», de plus en plus d’humains choisissent, face à l’urgence de la situation, un «retour» conscient à la nature. un retour annoncé, parfois prophétisé, par de nombreuses traditions aux quatre coins de la planète. Même certains astrologues contemporains décèlent ce retour à la terre dans leurs interprétations des configurations astrales…

Cependant, comment concilier ce souhait de «retour à la nature» avec l’expansion continue des grandes agglomérations et l’urbanisation croissante des modes de vie ? En développant, notamment, de nouvelles approches collectives et individuelles dans la conception des jardins.

Jardins collectifs & urbains

Encore appelés «jardins familiaux», «jardins ouvriers» ou «jardins partagés », les jardins collectifs sont de petites parcelles de terrains individuels regroupées à proximité des villes, usines et voies ferrées. Ils répondent à la demande croissante du retour à la terre des résidents des centres urbains. Et comme le potentiel est énorme à la périphérie des villes où les terres non cultivées sont légion, l’offre peut tout à fait rencontrer la demande !

Dépassant largement leur cadre initial, ces jardins collectifs remplissent aujourd’hui de nouvelles fonctions - lieux de rencontre et de socialisation privilégiés, terrains de prédilection pour l’initiation aux cycles naturels et à la protection de l’environnement, instruments économes de gestion et de mise en valeur des espaces urbains et périurbains - qu’il s’agit désormais d’organiser et de promouvoir.

Citons aussi, à côté des «potagers sur balcons» en plein essor dans les villes, un nouveau type d’espaces verts urbains qui pourrait se développer dans les prochaines années : les jardins verticaux sur tours & buildings ! Plusieurs sociétés américaines sont, en effet, en train de développer des systèmes d’espaces d’agréments et potagers verticaux avant-gardistes qui pourraient bien transformer l’apparence de nos villes actuelles.

«Il n’y a pas moyen d’échapper à notre interdépendance avec la nature ; un tissu très serré de rapports nous rattache à la Terre, à la mer, à l’air, aux saisons, aux animaux et à tous les fruits de la Terre. Ce qui affecte l’un, affecte le corps de la planète dans son entièreté ; nous sommes partie d’un plus grand tout. Pour espérer survivre, il nous faut respecter, préserver et chérir son visage multiforme.»

Bernard Campbell

Spontanéité & contrôle

un jardin représente toujours un compromis entre l’expression «spontanée» de la nature et l’expression esthétique, artistique et «contrôlée» d’un individu. Cette lutte apparente entre les forces de la nature qui laissent les plantes pousser, s’étendre et même entrer en compétition entre elles, et la volonté du jardinier d’orchestrer l’ensemble pour le rendre conforme à sa vision créatrice de départ, n’est pas nécessairement contradictoire. Comment le jardinier peut-il trouver le juste équilibre ? Déjà, il est souhaitable de lâcher prise des termes telles que «lutte», «compétition», «contrôle»,… tout en abandonnant les concepts de «dominant » et «dominé». Il conviendra alors d’écouter et d’observer la nature. un terrain ne reste jamais longtemps nu. Les bouleaux arrivent souvent en premier, créant de l’ombre pour d’autres plantes. Certaines étaleront leurs racines, comme des rhizomes, monopolisant l’espace ; d’autres enfonceront leurs racines dans les profondeurs de la terre, affirmant leur ancrage dans une verticalité marquée ; d’autres encore, plus discrètes, s’établiront dans les zones d’ombre délaissées,… Chaque variété s’étant adapté, au fil des générations, à un climat, une composition de sol, une exposition spécifique. Dans cette observation attentive des jeux de la nature et de la vie végétale, le jardinier pourra progressivement devenir conscient d’une autre intelligence à l’oeuvre, et entrer en résonance avec les secrets sous-jacents à l’ordre du monde…

Une co-création avec la nature

On l’aura compris, une collaboration consciente avec les forces et rythmes de la nature est non seulement le gage d’un jardin réussi, mais aussi, et surtout, la voie royale vers un jardin durable qui sera harmonieusement serti dans le grand jardin planétaire.

Car en observant attentivement la nature pour y puiser l’inspiration, le jardinier y décèlera inévitablement un ordre caché, véritable expression d’une intelligence d’une autre nature. Le nombre d’or, ou divine proportion, peut d’ailleurs être considéré comme une de ses manifestations tangibles. une manifestation récurrente qui peut être observée sous différentes formes, principalement grâce à la suite de Fibonacci.

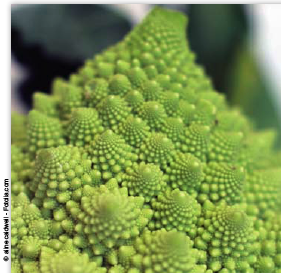

Prenons l’exemple de l’ananas : ses écailles forment des spirales logarythmiques comportant un agencement précis 5, 8 et 13... Des termes successifs de la suite de Fibonacci ! De même pour les pommes de pin sur lesquelles on retrouve des contres-spirales lévogyres et dextrogyres : 8 spirales dans le sens horloger et 13 spirales dans le sens anti-hologer… on retrouve aussi de nombreuses expressions de fractales végétales [où le tout se retrouve dans chaque partie], dont les plus beaux exemples sont le Robinia pseudoacacia ou encore le chou romanesco [voir photo] dont les fractales se déploient parfaitement selon la rythmicité du nombre d’or. Ces observations se retrouvent partout dans la nature, dans les cristaux et les minéraux, les fruits, les légumes, la disposition des feuilles sur les branches des arbres, mais aussi chez les animaux [coquille d’escargot, nautile, carapaces, etc…], en passant par la structure du corps de l’être humain, jusqu’aux spirales galactiques… tout est dans tout !

«On ne peut cueillir un brin d’herbe, sans en affecter les étoiles…»

Anonyme

Nouvelle conscience conception nouvelle

Enrichi par ces observations, tout l’art du jardinier consistera à co-créer un havre naturel dans les zones construites, tout en apportant une contribution positive à l’environnement. Comme tout jardin qui se respecte, ce dernier doit remplir plusieurs fonctions : être beau et adapté à son contexte ; présenter des aménagements adaptés aux êtres vivants qui partagent ses espaces [insectes, animaux et humains] ; faire correspondre le temps et l’effort nécessaires à son entretien à ce que l’on peut lui accorder aisément, et jouer un rôle significatif dans son écosystème local.

Quelques pistes concrètes à explorer pour un jardin-nature réussi :

- créer l’effet de surprise, c’est-à-dire diviser le jardin en zones et sous-zones distinctes qui ne se laisseront découvrir qu’au fil d’un parcours déambulatoire [aire de repos, coin sauvage, espace sauvage, potager gourmand, massifs fleuris,…] ;

- jouer avec des ambiances différentes possédant chacune leur propre identité [ambiances sonores, olfactives, colorées…], tout en étant interconnectées entre elles afin de maintenir un sentiment d’unité ;

- cultiver des vues cachées, des coins secrets et des perspectives différentes ; - optimiser les espaces fonctionnels dès le départ [terrasse, zone de rangement, car-port, etc…] ;

- cadrer les vues, oser diviser le paysage pour créer des « tableaux» vivants ;

- choisir des plantes qui répondent à des critères esthétiques et de biodiversité, tout en étant utiles à l’environnement tels que les arbustes à baies, les haies vives, les fleurs mellifères, les roses botaniques,… et toutes les variétés anciennes particulièrement résistantes aux maladies ;

- visiter de petites pépinières locales et éviter les lieux de vente de plantes importées… ;

- toujours favoriser l’intégration du jardin dans le paysage environnant ;

- éviter les espèces invasives [berces du caucase, buddleia ou arbre à papillons, etc…] qui se disséminent au détriment de nos espèces indigènes ;

- créer une mare naturelle [voir article rubrique «amis de la vie» page 39] ou, si l’envie de barboter au jardin est grande, une baignade biologique qui est assurément la meilleure alternative naturelle à la piscine chlorée [attention toutefois à la consommation électrique continue des pompes et aux centaines de litres d’eau qui s’évaporent chaque jour durant les chaleurs estivales…] ;

- et, pour finir… ne jamais faire comme le voisin !

Tao & Feng Shui au jardin

Contrairement à la conception occidentale et classique des jardins, la conception orientale est davantage un art que l’on exprime en reproduisant au mieux la fluidité des mouvements de la nature. Même si cet art sophistiqué se compose de nombreuses formes et écoles de pensée, les objectifs sousjacents restent globalement identiques. Que ce soit dans la conception des chutes sèches des jardins zen, dans l’élaboration des jardins chinois traditionnels ou dans la culture des bonsaïs, la représentation stylisée et harmonieuse de la nature est le but premier des traditions horticoles orientales. Le jardin est ici perçu comme un ensemble vivant dont l’on doit prendre soin, comme s’il était une extension de notre corps et notre corps une extension de lui. La fertilité du sol, sa condition et sa générosité dépendent toutes de l’énergie - chi - qui y circule et de l’équilibre harmonieux entre tous les éléments. Ainsi, l’aménagement du jardin et des lieux de vie peut contribuer d’une façon essentielle à la prospérité, à la santé et au bien-être de ses occupants.

«Si l’équilibre règne dans un jardin, celui-ci contribuera à son tour à assurer l’harmonie dans la maison, ainsi que dans le coeur et l’esprit de ses occupants.»

adage chinois

Dans cette optique, la philosophie du tao et les préceptes du Feng Shui représentent une belle introduction et des pistes intéressantes pour influencer le courant des énergies vitales au jardin.

Géobiologie, une aide précieuse

Dans la conception d’un jardin, le recours à un géobiologue peut s’avérer précieux. Ce dernier pourra, en effet, rechercher tout ce qui peut influencer la vie saine au jardin : réseaux, cheminées cosmo-telluriques, failles sèches ou humides, sources souterraines, réseau sacré, rémanences et mémoires du lieu, pollutions humaines [ondes électromagnétiques ou électrochimiques], etc…

La santé n’ayant pas de prix et le coût des interventions étant généralement modique, l’appel à un géobioloque qualifié peut s’avérer très utile. Les éventuelles zones «positives» pourront être mises à l’honneur pour le repos, la régénération ou pour créer un espace «spécial» ; les zones «négatives», par contre, si elles ne peuvent être corrigées, pourront être marquées d’un agencement symbolique, minéral ou végétal, pour rendre leur accès difficile ou, tout simplement, pour ne pas les oublier.

Bref, des informations souvent très utiles pour la conception d’un jardin, du verger au potager, en passant par l’emplacement idéal du hamac… !

Interroger le vivant

Le nec plus ultra dans la co-création d’un jardin avec la nature est de déterminer les espèces végétales et leurs positionnements dans l’espace selon leurs affinités vibratoires. Ces demandes et mesures peuvent se faire par radiesthésie à l’aide de baguettes, pendule ou, mieux, l’antenne de Lecher. Evidemment, si on «mesure» chaque plante pour déterminer avec quel emplacement au jardin elle est le plus en affinité, le risque existe qu’une fois le jardin réalisé, l’ensemble ne soit pas tout à fait esthétique, du moins à nos yeux humains… :-)

Le mieux serait d’abord de concevoir et dessiner le plan du jardin [on peut bien entendu déterminer les zones et leurs fonctions par radiesthésie] et ensuite questionner/mesurer quelle espèce irait le mieux dans chaque zone parmi un choix préalable. Cette méthode donnera moins de surprise en finale !

tout l’art sera d’allier à cette lecture des affinités vibratoires, la correction des énergies, perturbations géobiologiques et une vision à la fois esthétique, naturelle et durable.

Potager

un jardin sans potager, c’est un peu comme un sommet montagneux sans neige éternelle… C’est déjà magnifique, mais il manque quelque chose ! Il existe quantité d’ouvrages et de sites Internet spécialisés dans la création de potagers biologiques, nous nous limiterons simplement à rappeler quelques règles d’or :

- déterminer sa localisation idéale par mesures radiesthésiques, dans une zone plane bénéficiant d’un apport solaire le plus tôt possible le matin [évaporation de la rosée]. tous les légumes cultivés ne demandant pas le plein soleil, un potager placé en partie à miombre est toujours possible ;

- préférer les variétés anciennes et locales, généralement très résistantes aux maladies ;

- amender et nourrir le sol avec un compost de qualité. Attention, de nombreux jardiniers en herbe confondent la mise en tas de matières organiques avec le compost. Le processus de compostage nécessite le juste équilibre entre air, humidité et le bon apport carbone [déchets bruns, durs & secs] et azote [déchets verts, mous & mouillés] ;

- rendre l’espace potager fonctionnel et pratique. Idéalement, on ne devrait - pour atteindre son centre - ne poser qu’un seul pied au sol… on peut aussi innover avec des formes nouvelles : potager déambulatoire composé de petits carrés de 2 x 2 mètres, potager aux formes courbes, circulaires ou même imaginer un potager en mandala !

- récolter les graines, les stocker, mais aussi les échanger. Comme les plantes s’hybrident mutuellement, en ressemant chaque année les graines issues des mêmes lignées, le risque de «consanguinité végétale» existe. L’échange, outre sa dimension conviviale, permet donc de diversifier la génétique des plantes potagères, tout en participant à la biodiversité !

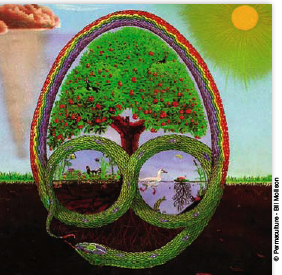

Permaculture

Existe-t-il une vision, une philosophie, une méthode naturelle et durable, qui intègrerait l’ensemble des activités humaines et la gestion des espaces verts aux écosystèmes locaux ? oui : la permaculture !

Contraction des mots anglais «permanent agriculture», ce terme désigne à la fois un art et une science qui ont pour but la conception, la planification et la réalisation de sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Elle se base sur une éthique dont découlent des principes et des techniques permettant une parfaite intégration des activités humaines avec les écosystèmes.

L’éthique de la permaculture est souvent résumée ainsi :

- prendre soin de la Terre - reconnaître que la Terre est la source de toute vie. Les êtres humains doivent donc s’occuper de la Terre avec respect.

- prendre soin des Hommes - créer des sociétés ou les humains et la planète vivent ensemble en harmonie, notamment par la coopération et le partage.

- distribution équitable - s’assurer que les ressources limitées de la planète soient distribuées de manière sage et équitable.

Au niveau de la conception des jardins, les grands principes de la permaculture sont :

- pas de labours, car ceux-ci perturbent l’activité des micro-organismes et provoquent une minéralisation rapide de l’humus stocké en profondeur.

Bien sûr, on s’imagine mal un semis «nu» à même le sol. L’absence de labour s’accompagne de deux mesures :

• conserver une couverture permanente du sol, qu’il s’agisse d’engrais vert ou de mulch [matériau végétal mort constituant une couche protectrice]

• le semis de graines «protégées» : les graines sont humidifiées et roulées dans de la poudre d’argile avant semis direct, ce qui les protège de l’extérieur ;

- pas d’engrais, car la terre n’est pas un support minéral inerte, elle abrite des centaines de millions de micro-organismes qui ne sont pas là sans raison. Ceux-ci peuvent travailler de manière optimale et enrichir la terre s’il ne sont pas perturbés par des apports extérieurs.

- pas de pesticides, car ceux-ci posent de nombreux problèmes, mis en lumière depuis de nombreuses années : bioaccumulation et concentration des résidus le long de la chaîne alimentaire, sélection d’insectes de plus en plus résistants aux traitements nécessitant des épandages toujours plus fréquents, pollution de l’eau et de l’air...

- pas de sarclage. Existe-t-il vraiment des «mauvaises» herbes ? une couverture du sol est toujours bénéfique. Les herbes sauvages possèdent des racines qui pénètrent le sol, l’aèrent, l’ameublissent et l’enrichissent. Lorsque les mauvaises herbes posent des problèmes réels, il convient en permaculture de les éliminer grâce à d’autres herbes qui les concurrencent plutôt que de gaspiller de l’énergie à les arracher à la main. Comme pour les ravageurs, les équilibres entre les différentes espèces viennent réguler les débordements.

Le meilleur engrais… c’est l’amour

Bien entendu, co-créer un jardin avec la nature peut encore aller plus loin. Et même beaucoup plus loin… une collaboration consciente avec les énergies de la nature peut apporter des résultats quasi miraculeux et inexplicables, du moins lorsque l’on reste focalisé sur la pointe visible de l’iceberg dans notre dimension matérielle…

Les célèbres jardins de Findhorn, en Ecosse, en sont une merveilleuse illustration ! Début des années ’60, Peter et Eileen Caddy et une amie, Dorothy Mc Lean, se lancent dans une incroyable aventure : celle de communiquer avec les «esprits de la nature» pour co-créer un jardin unique. Cette coopération avec les dévas du règne végétal et d’autres êtres invisibles leur permet de faire pousser des légumes gigantesques et des fleurs rayonnantes sur un sol presque stérile et dans un climat très rude. Ils redécouvrent les lois de l’agriculture biologique, centrées sur l’importance de l’humus et, en deux ans, le jardin compte 65 espèces différentes de légumes, 21 espèces de fruits, 42 espèces d’herbes aromatiques et médicinales,… et des récoltes abondantes ! Les paysans des alentours qui «se battent» avec la terre pour en retirer quelques légumes étriqués n’en croient pas leurs yeux. Des ingénieurs agronomes viennent sur place pour essayer de comprendre : des prélèvements de sol sont faits car, sur ce terrain, il faut au moins 50 g de sulfate de potasse par m2 pour obtenir un début de résultat. A la grande surprise des experts, la terre de Findhorn ne contient aucun engrais chimique. En revanche, aucune carence ne peut être notée : tous les éléments nécessaires, y compris les plus rares, sont présents en parfait équilibre.

Des centaines de spécialistes y défilent pendant des années et leurs conclusions sont toutes unanimes : les fleurs et les légumes de Findhorn ne sont pas des plantes ordinaires et poussent comme nulle part ailleurs. Ce qui se déroule là-bas dépasse l’entendement et la compréhension des scientifiques, tout en étant observable, mesurable et quantifiable ! Ni le compost, ni le fumier, utilisés par la famille Caddy, ne suffisent à expliquer la magnificence et l’abondance d’un tel jardin sur un sol aussi pauvre et sablonneux. Le facteur «inconnu» qui déroute tant les experts, est expliqué très simplement par Peter Caddy : «les plantes sont des êtres vivants et c’est le soin et, surtout, l’amour que les jardiniers témoignent aux plantes qui oeuvre plus que tout…»

une des plus belles leçons qu’un jardinier puisse apprendre : celle du coeur sur la raison.

Car cultiver notre jardin, qu’il soit extérieur ou intérieur, c’est apprendre à intégrer le temps qui passe, c’est évoluer de soleil en lune et de saison en saison ; c’est mesurer notre petite existence relative à l’impermanence des formes, tout en célébrant la permanence de la Vie, là où - en secret - réside la force d’Amour...

Olivier Desurmont

Merci à Nicolas Jacqmin - L’esquisse du jardin - pour sa collaboration au présent article.

Références

«Entre nature et jardin», de Noel Kingsbury aux éditions du Rouergue, «Un seul jardin» d’Yves Gagnon aux éditions Colloïdales, «Le TAO du jardinage » de Daniel Lamarre aux éditions Québecor, «Mon jardin feng-shui» de Nathalie Normand chez Guy Trégastel Editeur et «Les Jardins de Findhorn», collectif aux éditions le Souffle d’Or.

Voir également l’article «Une mare naturelle chez soi»

Paru dans l'Agenda Plus N° 218 de Juin 2010