Regards croisés sur la naissance

Qu’une femme ait donné naissance une ou plusieurs fois dans sa vie, jamais elle n’oubliera ces heures-là. Accoucher, c’est aller à un rendez-vous avec soi-même, son histoire familiale, sa mère, son corps, sa sexualité, son partenaire, son avenir...

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF

L’accouchement, cela va de soi, est d’abord un fait biologique : un corps de femme se «délivre» d’un autre corps, du corps de l’enfant qu’elle a engendré. Mais l’accouchement ne peut être réduit à cette dimension. La naissance est au coeur de toute société. C’est par l’enfant que celle-ci se renouvelle. or, toute société a sa manière à elle de se comporter à l’égard de la future mère et de la manière de recevoir l’enfant. Si l’accouchement est un acte naturel, il dépend aussi des traits culturels, de la tradition religieuse et du degré de médicalisation du milieu dans lequel il se déroule.

L’avancée médicale

Ces dernières décennies ont vu l’émergence d’une nouvelle approche de la naissance : la médicalisation, pour ne pas dire la «sur» médicalisation. on fait aujourd’hui la différence entre naissance naturelle et naissance médicalisée, la première étant devenue l’exception. Pourtant, n’est-ce pas toujours un acte naturel ? Si les avancées médicales et l’avènement des nouvelles technologies sont à applaudir des deux mains pour tous les aspects positifs qu’elles comportent, il y a malgré tout un bémol : une dépendance croissante des femmes vis-à-vis de la technique. or, celle-ci ne peut prétendre résoudre tous les problèmes ; pas ceux qui relèvent du psychisme.

Dans les pays industrialisés, les femmes ont petit à petit perdu leur rôle actif et leur pouvoir de décision face au corps médical. on va à l’hôpital pour accoucher comme on y va pour se faire soigner. une grossesse se programme, se calcule, se note dans un agenda. En Chine, dans les grandes villes, 50% des naissances ont lieu par césarienne. y aurait-il plus de grossesses à difficultés là-bas ? Non, il s’agit d’un choix volontaire des femmes qui souhaitent choisir le jour de la naissance en fonction de leur calendrier personnel, désirent récupérer leur silhouette d’avant ou veulent moins souffrir. La tendance est à l’augmentation constante et la mobilisation parfois démesurée des moyens technologiques pour « sécuriser » l’arrivée du bébé. A force de tout prévoir et surveiller, on oublie que rien n’est garanti. Des bébés meurent à la naissance, entourés de toute la machinerie disponible, d’autres naissent en parfaite santé en pleine brousse.

Simplement naturellement

La médecine laisse rarement la place aux émotions, aux rites et traditions. Il y a autant de façons de donner vie qu’il y a de femmes. Les sensibilités se trouvent parfois violemment heurtées. Certaines femmes ne se sentent pas respectées, pas entendues, pas entourées.

Réfléchir sur la manière de donner la vie devrait s’accompagner d’une réflexion sur la mort que l’on refuse aujourd’hui d’assumer dans les sociétés développées, et qui était vécue jadis comme une étape de la vie. La naissance est désacralisée. Il y a un siècle, dans nos campagnes, on perpétuait les coutumes, procédés magiques jugés protecteurs, les femmes étaient accompagnées par des présences physiques et des esprits invisibles censés les guider. De nos jours, les actes médicaux ont remplacé ces rituels. La médecine condamne les «superstitions» et se fait accusatrice lorsqu’il s’agit de juger la conduite des accoucheuses traditionnelles.

Diverses formes d’accouchements traditionnels inspirent actuellement, et ce de manière plus ou moins consciente, les pratiques alternatives. Certains hôpitaux offrent des salles d’accouchement différentes où la lumière est tamisée, où l’on trouve des ballons pour s’asseoir, des cordes auxquelles s’accrocher pour soulager les maux de dos. Mais ce n’est pas encore la règle. Dans les pays occidentaux, le plus souvent, c’est couché sur le dos que la femme donnera naissance, position anti-physiologique mais devenue une habitude.

Dans les pays africains ou chez les Amérindiens, les femmes accouchent accroupies, ceci favorise la descente à la verticale, posture plus naturelle. L’accroupissement assure une bonne expulsion parce qu’il permet à la femme de tirer parti de ses douleurs sans trop avoir besoin d’aide. C’est d’ailleurs la position que devait prendre la femme lorsqu’elle se trouvait seule pour accoucher, chez elle ou aux champs. Dans certains villages africains, il y a «l’arbre de la naissance» avec une branche spécifique à laquelle se tenir pour accoucher. Mais de nous jours nous sommes moins amenés à être en contact avec notre corps et ressentir ce qui est bon pour lui. C’est sur une peau de caribou que la femme inuit accouche. Pendant la dernière phase de travail, lorsque les contractions atteignent leur maximum d’intensité et que l’enfant pousse pour sortir, la mère explore différentes positions. Les trois positions qu’elle prend [accroupie, sur le côté avec une jambe relevée et agenouillée] répondent à sa recherche du bien-être, pour favoriser la descente de son enfant et pour diminuer la douleur. Ainsi, au moment d’accoucher, les femmes inuit ont le périnée, les muscles des cuisses, des fesses et du dos forts, souples et contractiles. Des pratiques courantes comme l’épisiotomie peuvent être évitées avec temps et patience. Au Maroc la «qabla » [sage-femme] masse le ventre et la vulve à l’huile d’olive pour les assouplir et faciliter l’expulsion du bébé. Elle prépare aussi des infusions à base de thym et de menthe, de clous de girofle et de cannelle pour soulager les contractions. Naît un questionnement : il ne s’agit pas de dénigrer le progrès ni de retourner au passé pour s’y arrêter, mais de remonter dans le passé pour ensuite aller plus loin en avant, pour dépasser les limites et contraintes du présent.

Comment accouche-t-on en Belgique ?

Si la plupart des femmes accouchent à la maternité d’une clinique ou d’un hôpital, un clivage se produit ces dernières années. Les femmes veulent retrouver plus d’intimité et laisser une plus grande place au ressenti. De nouvelles structures voient le jour pour les femmes dont la grossesse ne présente pas de complication et laisse présager un dénouement normal : accouchement à domicile, en maison de naissance ou dans l’eau.

Mettre au monde dans son intimité, accompagnée d’une sage-femme, qui retrouverait sa juste place avec tout le suivi médical avant et après, est un principe qui progresse. En Belgique, moins de 1% des naissances ont lieu à domicile. La raison avancée est toujours la «sécurité». Aux Pays-Bas, plus de 30% des femmes choisissent cette option et les taux de mortalité maternelle et périnatale sont parmi les plus bas au monde. La maison de naissance, petit établissement tenu par des sages- femmes ne faisant pas partie d’un hôpital mais situé géographiquement assez près, permet une approche plus naturelle et humaine de la naissance. Elle fait déjà partie intégrante du système de santé en Allemagne, Italie, Suisse ou au Québec.

L’accouchement dans l’eau se pratique dans certains hôpitaux et dans certaines maisons de naissance. La femme s’installe dans une grande baignoire parfois transparente. Le bain de dilatation [entre 34° et 36°] a un effet antispasmodique et relaxant. L’ouverture du col est plus rapide et moins douloureuse. Le papa peut participer en se mettant derrière la maman.

Rites, traditions et autres «grigris»

La naissance a toujours été liée à la mort, ce qui explique la présence de nombreux rites dans les sociétés dites traditionnelles. Ceux-ci sont destinés à protéger la vie de la mère, de l’enfant et à faciliter sa venue au monde. Forces nuisibles et mauvais esprits sont chassés.

Une femme en Inde doit retirer ses bagues, bracelets et colliers et garder les portes ouvertes. Au Mexique, au contraire, portes et fenêtres restent fermées pendant l’accouchement. Dans certains pays d’Asie, le feu doit brûler en permanence pendant le mois qui suit la naissance pour purifier l’air. Dans d’autres sociétés, il faut sortir avec le nouveau-né et crier «qu’il est laid» afin de faire fuir les mauvais esprits qui jalouseraient sa beauté. Au Ghana, la femme prend un bain enrichi de plantes dont les propriétés doivent la protéger des mauvais esprits. Le prêtre lui donne ensuite un talisman, sous forme de morceau de tissu sacré, qu’elle noue autour de son abdomen et porte jusqu’à l’accouchement. Pour éviter une fausse couche, elle ne doit jamais se montrer décoiffée devant un étranger.

Santé physique et facteurs externes sont liés. Ces rites facilitent la naissance car la pensée est très puissante et influe sur le corps. Si les mots «esprits» et «forces» peuvent déranger une vision plus rationnelle de l’existence, il y a cependant des rites qui sont tout simplement beaux comme placer une fleur s’ouvrant dans l’eau à côté de la femme enceinte pour que le col de l’utérus s’ouvre plus facilement. En voyant la fleur s’épanouir, la femme donne inconsciemment l’autorisation à son corps de s’ouvrir. Chez les Masaï, des motifs sont tracés sur le ventre des femmes prêtes à accoucher. Cette prise de contact avec toutes les formes d’énergies disponibles fait partie des rituels de la médecine traditionnelle, rituels qui renvoient à des symboliques différentes selon les cultures.

on retrouve des traces de rites dans l’histoire de nos pays aussi. Ainsi, au Moyen-Âge, on drapait la chambre de travail ainsi que l’enfant de rouge ou de rose pour éloigner les esprits malins. Le bleu avait la réputation de prémunir le nourrisson contre les fièvres puerpérales ou d’assurer que le lait de la mère ne tarisse pas. Dans les maternités européennes d’avant-garde, on tient compte aujourd’hui du choix des couleurs dans l’environnement de la mère et du nourrisson.

Si l’avancée des technologies est à remercier dans la baisse de mortalité, mère ou bébé, il ne faut pas oublier que d’autres facteurs entrent en jeu. En Afrique, 1.000 mères meurent sur 100.000 naissances. Ici, la mortalité est aussi liée à l’état général de la femme, sa santé, son état nutritionnel. Nombreuses sont celles qui souffrent déjà d’anémie ou d’autres pathologies qui sont accentuées par la grossesse. Le rôle social des femmes aussi est en partie fautif. Dès la naissance, elles sont défavorisées par rapport aux garçons. Elles reçoivent moins à manger, sont moins suivies sur le plan médical. L’éducation traditionnelle les conditionne aux sacrifices et à l’oubli de leurs propres besoins. une femme enceinte en Afrique ne réduit pas ses activités quotidiennes comme en occident où nous sommes invitées, pour la «sécurité» de l’enfant à lever le pied. Elles continuent à travailler dans les champs, à porter, à marcher. Au Cameroun, en début de grossesse la femme doit faire des travaux durs pour garantir la bonne santé du foetus. tout est une question de croyance !

La douleur

La douleur se retrouve souvent au coeur de l’accouchement. Dans les sociétés dites «primitives», la douleur fait partie de la vie quotidienne, celle de l’accouchement n’est donc pas perçue comme exceptionnelle, même si elle n’en demeure pas moins réelle. Dans les pays développés, on cherche à l’éviter, à la faire taire. En Belgique 70% des accouchements se font sous péridurale. Les phrases «Ne vous inquiétez pas Madame, si vous avez trop mal la péridurale vous sera donnée» ou «pourquoi souffrir ?» sont plus que monnaie courante. une femme qui marche de la salle d’accouchement vers sa chambre, son nouveau-né dans les bras, fait aujourd’hui l’objet de tous les regards. Aux Pays-Bas, où la naissance vit un retour au naturel, 15% seulement des accouchements se font sous péridurale. Souvent l’acte positif de mettre au monde est dissocié de la souffrance. La douleur est une expérience humaine, individuelle et collective. Sa perception varie d’une culture à l’autre.

Au Vietnam, il faut savoir gérer ses émotions pour rester digne. une Mexicaine se retenant de crier sera épargnée par les moqueries. Au togo, crier peut attirer les mauvais esprits. Dans les pays de tradition catholique, la douleur de l’accouchement trouve son origine dans le péché originel. Les femmes payent le prix de la tentation d’Eve : «enfanter dans la douleur». Dans les cultures méditerranéennes, il est normal de crier pour la manifester. Chez les Indiens de Panama, la naissance est un événement honteux, le travail est très long et douloureux. Par contre, chez les Indiens Kahunas, on transmet la douleur à quelqu’un qui «la mérite» et le travail en est ainsi facilité ! on redécouvre aujourd’hui l’importance des cris, et donc du son, dans les techniques du chant prénatal et lors de l’expulsion du bébé.

Notre culture ne fait pas la différence entre la douleur qui signale une pathologie, un désordre de l’intérieur et celle de l’accouchement qui, elle, est l’expression normale d’un travail extraordinaire. Il ne s’agit pas de faire l’éloge de la douleur mais de se demander si l’accepter n’est pas déjà un peu moins la subir. La meilleure façon de sortir de la douleur n’est-elle pas d’y entrer ? Comme pour tout, c’est la résistance qui fait le plus mal.

Se préparer à l’accouchement

Il y a quelque temps, et encore aujourd’hui dans certaines sociétés, l’acte de mettre au monde était perçu comme un événement naturel. on ne s’y préparait pas, on savait, tout naturellement. Les femmes ont toujours su accoucher. L’humanité est ce qu’elle est parce que des milliards de femmes ont su et savent encore. L’existence des cours prénatals est vraiment un fait de culture : ce n’est que récemment et uniquement dans les pays industrialisés qu’il existe des cours pour «se préparer ». Ailleurs, c’est l’instinct et la parole des femmes qui prévalent.

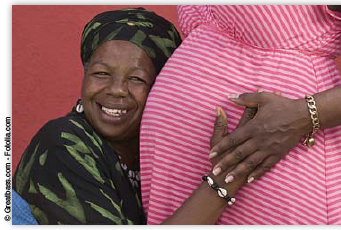

L’univers traditionnel est avant tout régi par les liens de l’entraide. Le soutien psychologique et les conseils de sa famille et de son entourage, l’aide matérielle qu’apportent ses compagnes à l’accouchée, pendant, puis après ses couches, sont indispensables pour supporter les conséquences de grossesses nombreuses et rapprochées. Cette assistance s’organise spontanément de la part des femmes, quoique sous la surveillance réservée de la mère ou de la belle-mère de l’accouchée. Le rôle joué par les aïeules est de toute première importance. En Egypte, les «dayas» : réputées pour leur tolérance et leur disponibilité, entourent la future maman et lui prodiguent des soins 100% naturels. Chez les Amérindiens, les sages-femmes agissaient comme soutien et conseillères durant la grossesse, accoucheuses, fabricantes de remèdes traditionnels indiens, aides aux relevailles de l’accouchée, etc... Et ce savoir est reconnu et respecté par l’ensemble de la communauté. Ces gestes pour mettre les enfants au monde sans intervention médicale affirment leur autonomie, assurent la survie du groupe et consolident l’entraide et la solidarité entre les familles. Ce sont les sages-femmes qui en occident remplissent tous ces rôles. L’on retrouve aujourd’hui ce besoin de soutien psychologique dans les revendications des femmes pour l’accouchement à domicile ou même lorsqu’elles demandent la présence de personnes proches dans les institutions hospitalières. Par essence, la naissance est une affaire de femmes. hélas, les hommes en ont longtemps été exclus. La participation du père à l’accouchement en occident est récente : il y a 50 ans c’était inconcevable. Au Japon, un pays résolument moderne, sa présence est malgré tout encore interdite dans certains hôpitaux. Pourtant son soutien est primordial et c’est aussi «son histoire».

D’ailleurs aux Etats-unis et en Europe, il existe maintenant un éventail très large de préparations à la naissance qui impliquent activement le futur papa. A la gymnastique prénatale s’ajoutent plusieurs disciplines qui sont de moins en moins perçues comme alternatives. Les femmes et les hommes apprennent à communiquer avec leur futur bébé grâce au «toucher affectif» de l’haptonomie. La sophrologie permet d’arriver à une grande détente intérieure et donne des clés pour faire face à la douleur. Chanter et laisser sortir sa voix en chant prénatal est un moyen d’entrer en relation avec le bébé grâce à des fréquences sonores particulièrement perceptibles in utero, comme les sons graves. Cela permet également à la mère de mieux localiser les diverses parties de son corps pour l’accouchement. une technique intéressante est la méthode HypoNaissance ®.

La femme apprend à maîtriser son corps, à repousser le stress et à engourdir les parties sensibles grâce à la relaxation profonde et la puissance de ses visualisations et de ses affirmations. Ainsi, la nature peut reprendre sa juste place. on peut aussi se préparer par le yoga, les exercices en piscine… Si toutes ces disciplines sont utiles pour vivre pleinement le jour «J», ne sontelles pas avant tout une belle parenthèse pour sortir du mental, du rationnel et se reconnecter à l’instinct ?

Symbolique du cordon et du placenta

Dans les sociétés dites «modernes», lorsque le cordon ombilical a été coupé, il n’a plus aucune valeur. Cordon et placenta sont jetés comme des ordures. Dans de nombreuses cultures, on leur prête des pouvoirs surnaturels et ils font l’objet de rites spécifiques. Mille vertus essentiellement nourricières sont attribuées au cordon qui sera enterré avec un plant d’arbre, qu’il soit cocotier, palmier ou avocatier. Il est dit que l’état de l’arbre dépend de la santé de l’enfant. En Inde et au Mexique, il est accroché au cou de l’enfant en guise de porte-bonheur ou caché dans un coin de la maison. Dans d’autres sociétés, on le consomme pour soigner ou renforcer les liens de la famille. Il existe des bébés lotus : bébés dont le cordon ombilical n’a pas été coupé à la naissance, attaché à son placenta, le cordon du bébé sèche, fonce et se sépare après quelques jours. Les femmes japonaises reçoivent, à leur retour à la maison, une boîte en bois précieux où sera conservé le cordon. Le placenta est considéré par certaines ethnies comme le frère jumeau de l’enfant, lié à lui par un lien surnaturel qu’il faut préserver et maîtriser. C’est le cas à Bali où il est arbre de vie, force spirituelle liée à la mère qui se maintient tout au long de la vie. Au Cambodge, il sera également enterré après avoir été enveloppé dans une feuille de bananier et posé à côté du nouveau-né pendant trois jours. En Amérique du Sud, en Corée ou à l’île de la Réunion, le placenta est neutralisé en étant brûlé après l’expulsion. Le mot même «placenta» est intéressant ; en latin, il veut dire gâteau et sa traduction en allemand est «mutterkuchen » «gâteau de la mère».

La dimension spirituelle

La naissance, finalement, est-ce un début ou une fin ? théophile Gautier disait «Naître, c’est seulement commencer à mourir». Pour le dictionnaire, naître c’est «venir au monde, commencer à exister…»… Qu’en serait-il du foetus alors ? S’il n’est pas venu au monde, est-il mort ? La vie serait-elle censée commencer par l’acte de naître ? Première vie, deuxième vie, Karma, réincarnation, ...

Le fait de connaître les diagrammes des organes génitaux et la rencontre entre l’ovule et le spermatozoïde ne résout pas la question de la vie. Il n’y a pas de réponse toute faite, à chacun sa croyance. La naissance, cette rencontre avec un petit être qui habitait les noirceurs du néant ou les clartés de la source, suscite pour beaucoup de parents une réflexion personnelle, tout comme la mort.

S’il nous faut naître pour mourir il nous faut aussi peut-être mourir pour renaître. Il n’est pas facile de naître, comme il n’est pas facile de mourir. Il n’est pas facile de quitter ce que nous connaissons, pour une autre vie inconnue. Cela fait peur. La vie nous pousse toujours en avant. Qui sait si vivre est ce qu’on appelle mourir et si mourir, c’est vivre ? Naître et mourir : sans doute sont-ils les rares phénomènes humains dont on peut dire qu’ils s’inscrivent profondément dans la nature, et par le fait même, dans l’ordre du vivant. Le monde est soumis à des cycles et chacun se termine puis recommence.

La grossesse n’est pas un simple mécanisme de fabrication. C’est un processus de création qui comprend une part d’imprévu et d’inexplicable et cela sera heureusement toujours le cas. La naissance permet le passage d’un état que nous ne pouvons qu’imaginer à celui d’être vivant sur notre planète. La grossesse renouvelle le besoin de faire confiance à l’énergie créatrice de l’univers, à la «Grande Déesse Mère», à Dieu ou à la grande sagesse de la Nature, selon le nom que nous voulons lui donner.

Selon une légende talmudique, lorsqu’un enfant naît, il possède encore le savoir ultime de ses vies antérieures. C’est alors qu’un ange apparaît et lui enjoint de tenir ce savoir secret. L’ange pose son doigt sur la lèvre de l’enfant et à cet instant précis, le bébé oublie tout pour entrer dans la vie. Du geste de l’ange, il reste une trace : le petit creux qui dessine un fossé entre la lèvre supérieure et la base du nez. Alors, seulement il peut pousser son premier cri…

Vanessa Jansen

A voir

- «Bébés» de Thomas Balmès, Cinéart

- «Le premier cri» de G. de Maistre, Buenavista

A lire

- «Au monde : ce que accoucher veut dire», Chantal Birman, Editions de la Martinière

- «Venir au monde : les rites de l’enfantement sur les cinq continents», Lise Bartoli, Petite bibliothèque Payot

- «Des bébés et des hommes : traditions et modernité des soins aux tout-petits», M.F. Morel et C. Rollet, Albin Michel

- «Une naissance heureuse», Isabelle Brabant, Editions Saint-Martin

Paru dans l'Agenda Plus N° 226 de Avril 2011