Un petit coin pour soulager la planète

Plus d’un milliard d’humains n’ont pas accès à l’eau potable et plus de 2,4 milliards ne disposent pas de toilettes ou de système d’assainissement. En Occident, notre gestion de l’eau et de l’assainissement est dysfonctionnelle. Il est donc urgent de proposer et d’utiliser des alternatives durables...

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF

Que s’est-il produit dans nos têtes pour que les déjections humaines soient à ce point rejetées, mises à l’écart et complètement coupées du cycle naturel ? Dédaignées depuis des siècles et trop souvent éliminées à la hâte, les selles ne semblent jamais avoir eu le respect qu’elles méritent. S’il est courant d’entendre un proche annoncer «Je vais vite faire pipi avant de partir…», il est plutôt rare, voire déplacé, d’entendre quelqu’un annoncer qu’il s’apprête «à aller faire caca»… On pourrait regretter que cette aisance relative liée à la «petite commission» ne se transmette pas à «la grande». Mais chez nous, le caca on n’en parle pas - un point c’est tout. Et pourtant… Comme l’auteur Josh Richman l’exprimait, avec humour, dans son In caca veritas : «Le caca, c’est un peu comme les flocons de neige : chaque crotte est unique et on devrait la regarder tomber avec un étonnement émerveillé…» Bref, loin d’apprécier leur potentiel cathartique, nos sociétés ont réduit l’acte d’uriner et de déféquer à une obligation indésirable de la vie quotidienne dont il faut se cacher. D’ailleurs, les lieux d’aisance ont longtemps été relégués au fond du jardin…

Histoire du «petit coin»

On raconte habituellement que Thomas Crapper, un plombier anglais du XIXème siècle serait l’inventeur des WC à eau courante tels que nous les connaissons actuellement. Le mot anglais «crap», terme familier pour dire «crotte», viendrait également de son nom.

Mais l’Histoire nous montre qu’il faut remonter bien plus loin pour découvrir les prémices des premières toilettes à eau. Celles-ci remontent, en effet, aux origines de la civilisation. Au XXVème siècle av. J.-C., la ville d’Harappa, dans la vallée de l’Indus, possédait des toilettes fonctionnant à l’eau dans chaque maison, reliées par des drains couverts de briques d’argile cuite ; d’autres villes comme Mohenjo-daro et Lothal présentent des systèmes similaires. On retrouve également des «égouts» en brique en Mésopotamie, ainsi que des tuyaux en terre cuite dans les palais minoens, qui transportaient l’eau sous pression aux fontaines. Des tranchées en pierre transportaient les eaux usées. Des systèmes identiques auraient existé en Égypte et en Chine ancienne.

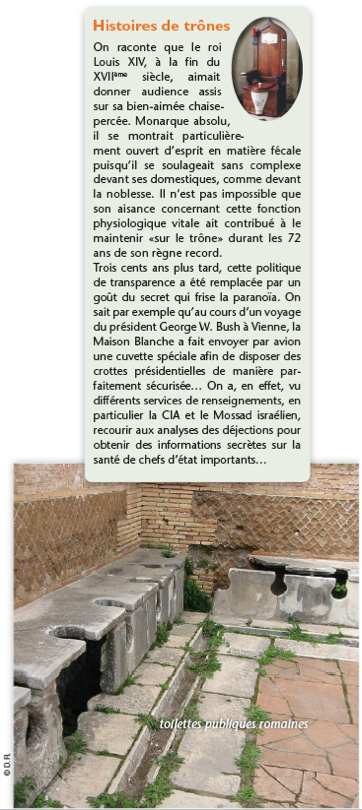

Mais c’est sans doute dans la Rome antique que l’on trouve les aménagements sanitaires les plus connus. Trois déités y sont même dédiées : Stercutius pour les «lieux d’aisance» et le fumier, Crepitus pour les flatulences et la déesse Cloacina, qui veillait sur l’égout principal. Ce Cloaca Maxima ne collectait toutefois que les eaux de pluie : les excréments étaient déversés dans les rues, où ils s’accumulaient dans un canal central jusqu’à ce que la pluie nettoie la rue...

À Rome, les patriciens utilisaient généralement des pots de chambre qui étaient vidés par des esclaves. De son côté, la plèbe avait recours aux bains publics et aux toilettes publiques conçues pour évacuer les excréments [de l’eau circulait sous le trou]. Au IVème siècle av. J.-C., les milliers de moines bouddhistes de la ville d’Anurâdhapura, dans l’actuel Sri Lanka, utilisaient des pots poreux pour filtrer l’urine, tandis que les excréments étaient réutilisés comme engrais. Cette réutilisation des excréments s’est retrouvée dans de nombreuses civilisations où l’agriculture était prépondérante : 90% des excréments sont encore réutilisés en Chine de nos jours, et à Londres, jusqu’à la révolution sanitaire du XIXème siècle, les fosses d’aisance étaient vidées manuellement la nuit afin que les excréments soient séchés et emportés vers les campagnes du Hertfordshire et du Hampshire.

Le Moyen Âge marqua une séparation entre l’Europe et l’Asie. En Asie, les excréments étaient souvent réutilisés comme engrais, à travers un système organisé. C’était le cas au Yémen où, dans la ville de Sanaa, réputée pour sa propreté, les toilettes étaient de petites pièces en haut des bâtiments, d’où les excréments tombaient dans des fosses en contrebas, au niveau de la rue. Les excréments étaient ensuite vidés régulièrement par une trappe, puis séchés au soleil et utilisés comme carburant. Ce système de récupération existait aussi dans d’autres villes asiatiques comme Kaboul en Afghanistan.

En Europe, il était plus rare que les excréments soient desséchés. Les édifices importants [châteaux, abbayes médiévales, toutes construites avec un plan hydraulique] fonctionnaient comme les monastères du Bhoutan et les forts indiens où les excréments tombaient dans le vide et s’évacuaient avec les eaux des douves ou de canaux aménagés. Le plus courant étaient les «latrines à fosse» construites dans l’épaisseur du mur avec un conduit d’évacuation débouchant sur une fosse périodiquement curée.

Les villes connaissaient davantage de problèmes car il était rare qu’il existe un système organisé d’évacuation des excréments. Les habitants allaient dans des latrines publiques. Les résidants des habitations privées utilisaient souvent des pots de chambre qui étaient vidés dans les rues avec les ordures. Ainsi, en 1671 à Berlin, les excréments s’accumulaient à un tel point devant une église qu’une loi fut votée obligeant les paysans visitant la ville à en embarquer une partie avec eux en repartant… A Paris, les habitants déféquaient directement dans les rues, tandis qu’à Versailles, les courtisans faisaient leurs besoins derrière les portes, sur les balcons ou dans les jardins, sans s’en cacher.

Les us et coutumes variaient bien sûr selon les pays : La Rochefoucauld se dit ainsi choqué par les moeurs anglaises, notamment par les pots de chambre près de la table que les gens utilisaient même pendant le repas, à la vue de tous…

En 1592, John Harington, poète et filleul de la reine Élisabeth 1ère d’Angleterre, crée la première chasse d’eau dans sa maison à Kelston. Après que la Reine eût visité sa maison, elle en fit installer une à Richmond Palace. Son invention ne connut pas de grande notoriété de son vivant. Au début du XVIIIème siècle, on trouve quelques chasses d’eau en France. Le premier brevet est déposé par l’horloger Alexander Cummings en 1775. Son innovation majeure est l’ajout d’un tuyau courbé en forme de U, agissant comme siphon et empêchant les odeurs de remonter. L’eau contenue dans le siphon était complètement remplacée à chaque chasse d’eau, permettant un nettoyage automatique.

Au début du XIXème siècle, le niveau de vie monte et de nombreux habitants des classes moyennes européennes accèdent à la propriété. Le marché des accessoires domestiques s’accroît et, notamment, celui des toilettes. Des entrepreneurs comme Thomas Crapper [voir plus haut] se font connaître grâce à cet ustensile. Mais les systèmes d’assainissement ne suivent pas : les toilettes se déversent dans des fosses d’aisance, elles-mêmes vidangées la nuit, et leur contenu sert à fertiliser les champs. La croissance des villes et l’arrivée de nouveaux engrais menacent ce commerce : dans les grandes villes européennes, les fosses d’aisance ne sont plus vidées, débordent dans les canaux de décharge des eaux de pluie, puis dans les rivières. Des égouts sont parfois construits, mais leur coût et les difficultés administratives ne leur permettent pas de remplir leur rôle.

De nos jours, les choses ont finalement peu évolué. Nos stations d’épuration à 10 millions d’euros ne gèrent qu’une fraction des déchets et polluent en réalité plus qu’elles n’épurent… Cachez cette crotte que je ne saurais voir…

Même si la chasse d’eau fut, pour beaucoup, synonyme de progrès, d’hygiène et de confort, la disparition des cabanons, chaises percées et autres pots de chambre, a généré une rupture filiale avec nos déjections, nous entraînant vers une forme d’inconscience de ce que deviennent nos excréments après que la chasse ait été tirée… Faites le test. Posez la question autour de vous. Personne ne sait exactement ce qu’il en est : «ils sont recyclés», «ils partent aux égouts», «les stations d’épuration les traitent», «ils vont directement dans la mer»,...

Que se passe-t-il vraiment avec nos déjections ? Le sait-on encore ? Pour les bâtiments reliés aux égouts, c’est-à-dire la grande majorité des constructions, les eaux grises et les eaux vannes sont collectées et dirigées vers des stations d’épuration. Celles-ci les «traitent» plus ou moins, rejetant dans l’environnement des nitrates, phosphates et des bactéries via les «boues d’épuration» et les «eaux épurées». Ces dernières, avec la pollution agricole, sont responsables du phénomène d’eutrophisation des eaux de surface. Par ailleurs, le traitement des boues est très énergivore.

Constituées de bactéries mortes et de matière organique minéralisée, ces boues doivent subir plusieurs traitements, tels que : le conditionnement [pour qu’elles deviennent non fermentescibles], l’hygiénisation par compostage ou adjonction de chaux, de nitrites, et par séchage, la déshydratation qui libèrera une grande partie de l’eau constituant la plupart du volume des boues. A noter : le compostage ne peut éliminer les métaux lourds, ni les polluants organiques ou organométalliques faiblement biodégradables [dioxines, PCB, certains pesticides, etc…]. Le risque est encore plus élevé pour les rejets médicamenteux, chimiques,…

En résumé, nos WC à eau alimentent généreusement en azote nitrique non seulement les rivières, mais aussi les eaux souterraines, par la valorisation agricole des boues d’épuration. La présence de nitrates d’origine fécale [même après épuration] est un des éléments qui provoque l’asphixie des rivières par la consommation d’oxygène…

Chaque Européen produit 15 à 20 kg/an de boue [une fois séchée]. Pour la Belgique seule, cela représente quelque 165 à 215 millions de tonnes par an de boues d’épuration qui, en fonction de leur toxicité, sont valorisées comme amendement, stockées ou brûlées. Quel gaspillage d’eau et quelles dépenses d’énergie et d’argent inutiles !!! L’adoption du WC à eau, généralisée dans nos sociétés, est un bel exemple d’irresponsabilité totale vis-à-vis de notre environnement et des générations futures. Mêler les déjections avec l’eau est une erreur et un non-sens écologique sans précédent. Pourquoi ? Parce que les excréments sont entièrement biodégradables et qu’ils cessent de l’être lorsqu’on les mélange avec de l’eau et d’autres résidus ! Il faut des centaines de fois plus d’énergie pour séparer l’eau des déchets qu’il n’en a fallu pour les mettre ensemble…

L’humus & les déjections

A la base de toute vie végétale se trouve l’humus. Il s’agit d’une substance organique d’une grande complexité dont la présence dans le sol fait toute la différence entre une terre fertile et un désert. Pour sa formation, il faut la présence simultanée de biomasse animale riche en azote [fumier frais, lisier, déjections humaines, urine] et de biomasse végétale pauvre en azote [cellulose, lignine]. Les déjections animales et humaines ne sont donc pas des déchets à éliminer. Elles font partie des écosystèmes qui produisent notre alimentation. Notre alimentation vient de la Terre, et pour boucler les cycles naturels, nos déjections doivent obligatoirement y retourner sous forme d’humus stabilisé ! Ce processus est interrompu dès le moment où les déjections animales ou humaines sont rejetées dans l’eau. Toute déjection rejetée dans l’eau soustrait une matière azotée organique précieuse à la formation de l’humus et produit tôt ou tard de la pollution des eaux par les nitrates.

L’épuration des eaux, même par les plantes, détruit et déconstruit la matière organique azotée contenue dans les déjections. Le fait de faire assimiler l’azote inorganique par les plantes épurantes court-circuite également le cycle annuel de production de l’humus et fait disparaître la composante animale du processus de compostage.

Et surtout, l’eau est précieuse et il faut tout faire pour mieux l’utiliser et la protéger. Or, c’est de l’eau potable qui est utilisée, à raison d’une moyenne de 40 litres/habitant/jour, pour «chasser» nos déjections ! Plus de 430 millions de litres par an rien qu’en Belgique…

Cette mauvaise gestion de la matière organique est donc à la source de bien des problèmes : épuration lourde et peu efficace [60% de la charge des eaux à épurer provient des toilettes], dégradations des écosystèmes aquatiques, des eaux souterraines et manque à gagner désastreux en humus pour les sols.

Mais comment sortir de ce cercle vicieux qui interrompt le bon déroulement du cycle naturel pour passer au cercle vertueux où l’écosystème est respecté dans son ensemble ? En n’associant plus l’élément eau - si précieux sur notre planète - à nos déjections ! Comment ? En revenant aux latrines de nos grands-parents… ? Au secours ! Non, bien sûr. Il existe actuellement de nombreux systèmes individuels ou collectifs de WC secs qui possèdent tout le confort moderne auquel nous sommes habitués. Il s’agit juste d’adopter un petit changement de regard grâce à une meilleure compréhension de l’ensemble du système et de laisser nos actes devenir le prolongement naturel de cette prise de conscience. Notre relation à «nos déchets» sera automatiquement modifiée et nos actes ne pourront que s’inscrire dans la direction du respect de la planète et des générations futures.

Les toilettes sèches

Nos déjections sont surtout constituées d’azote, de phosphore et de carbone. Ces éléments ont des cycles terrestres, c’est-à-dire que leur recyclage doit être réalisé par compostage afin d’être rendus à la terre pour l’enrichir.

La toilette sèche n’utilise pas d’eau et, après compostage de la litière, rend au sol la richesse qu’il nous donne. C’est une technique de prévention de la pollution à la source.

Il existe de nombreux systèmes de toilettes sèches, du très simple au très complexe, et deux grandes familles : les systèmes dits «à séparation» et ceux sans séparation. Dans les toilettes à séparation des urines et des matières fécales, on trouve deux techniques distinctes : l’une consiste à séparer les liquides et les solides au départ, au niveau du siège ou de la cuvette ; l’autre les sépare seulement dans un second temps, comme dans le cas des modèles «gravitaires».

L’objectif de la séparation est de réduire le volume de déchets, les selles étant déshydratées [électriquement ou par ventilation naturelle] ou compostées [brassage mécanique ou électrique] et les urines évacuées par un drain. La séparation peut aussi être utilisée pour une application collective des toilettes sèches [immeuble] avec des modes de collecte et de compostage adaptés.

Tant qu’elles n’entrent pas en contact avec les selles et que la personne est en bonne santé, les urines sont stériles [pas de germes pathogènes], riches en azote et constituent un engrais pour les plantes. Cependant, dès que ces conditions ne sont pas remplies, les urines doivent être traitées pour ne pas être source de pollution.

Certains modèles nécessitent une modification du comportement : on urine à un endroit et on défèque à un autre sur une lunette adaptée. Les autres modèles séparent mécaniquement les deux. La toilette à compost mélange l’urine et les selles. L’urine apportant l’humidité nécessaire au bon fonctionnement du compost. Seul le compostage, par la montée en température, détruit les germes pathogènes [ce que n’opère pas la déshydratation].

Au niveau de leur conception, certains modèles sont compacts, avec siège et container intégrés ; d’autres sont dissociés, avec le siège d’un côté et le container de l’autre, les deux étant généralement reliés par un tuyau de chute. Au niveau de la fréquence des vidanges, certains modèles imposent que le contenu du réceptacle soit vidé assez régulièrement [tous les 2-3 jours à une fois par semaine ou par mois], d’autres, au contraire, proposent des systèmes de compostage complets [dans un local sous la toilette] ne nécessitant une intervention que tous les 6 mois ou une fois par an, voire moins souvent encore.

La Toilette à Litière Biomaîtrisée ou TLB

La plus simple et probablement la plus efficace des toilettes sèches est la Toilette à Litière Biomaîtrisée ou TLB ; d’autres l’appellent «toilettes à sciure» ou encore «Oua-terre». D’un faible coût, la TLB a connu un grand développement ces dernières années, popularisée entre autres par Joseph Országh, ancien professeur à l’Université de Mons, et les Amis de la Terre-Belgique [voir leurs sites Internet respectifs en fin d’article].

Comment ça marche une toilette sèche ? C’est très simple : après avoir uriné et/ ou déféqué [on met aussi le papier hygiénique & écologique dans la toilette, puisque c’est du carbone], on couvre avec la litière mise à disposition. Le professeur Joseph Országh préconise un mélange de déchets végétaux secs [branchages et feuilles broyées, plantes arrachées, tonte d’herbe séchée, tous les déchets de jardin, etc…] et des copeaux, sciure de bois ou des cartons d’emballage déchiquetés. [Attention : ne pas utiliser de bois traité ou exotique afin de ne pas récupérer un compost toxique pour la terre !].

Versée en quantité adaptée, la litière carbonée bloque les fermentations anaérobies et permet le démarrage du compostage sans odeur. Quand la toilette est pleine, le seau est vidé sur le compost, avec les épluchures de légumes et les déchets du jardin. Il suffit alors de le laisser mûrir un an et de s’en servir aux pieds des arbres, pour les fleurs ou même au potager si le processus de compostage a été rigoureusement suivi.

Bref, dans sa version la plus simple, il suffit d’encadrer confortablement un grand seau et de se procurer de la matière sèche fine et carbonée qui sera utilisée comme litière après chaque usage. De nombreux artisans proposent des modèles fonctionnels et esthétiques, mais l’auto-construction de toilettes sèches est aussi l’occasion d’exprimer sa créativité [on trouve plusieurs plans de montage sur Internet]. Des associations comme les Amis de la Terre - Belgique proposent également des TLB en location pour quelques dizaines d’euros par mois, histoire de l’expérimenter avant de l’adopter !

Les toilettes sèches, est-ce possible en ville, en appartement ? En principe oui, le tout étant de prévoir un mode de vidange, particulier ou collectif [si plusieurs dans l’immeuble, dans la ville…] et un lieu de vidange [particulier, agriculteur, déchets verts…].

Pour pousser plus loin…

N’apportant qu’une réponse partielle à une question qui doit être appréhendée dans sa globalité, la chasse d’eau et le tout-à-l’égout ont aujourd’hui clairement montré leurs limites. La prise de conscience est une première étape importante. Toutefois, le changement de comportement en est une seconde, encore plus importante, mais généralement difficile à réaliser pour le plus grand nombre. Pourtant, le nonsens des systèmes d’assainissement actuels représente une voie de traverse dont il faut sortir au plus vite. Et, à nouveau, le mouvement salutaire n’est pas à attendre des politiques, il doit venir des citoyens, de chacun d’entre nous.

En plus de développer notre responsabilité vis-à-vis de nos déjections et de replacer nos actes défécatoires dans le cycle naturel de notre écosystème local, l’utilisation de toilettes sèches nous permet de moins gaspiller d’eau potable, de générer moins de pollution en amont, de contribuer à enrichir la terre par la restitution d’un humus riche issu du compostage… Une vraie démarche globale de tri sélectif !

Olivier Desurmont

Références

- Un petit coin pour soulager la planète, de Christophe Elain chez Eauphilane ;

- In caca veritas & In pipi veritas, de Josh Richaman & Dr Anish Sheth chez Glénat ;

- Abandonner le WC et adopter la toilette à litière, Revue 98 éditée par Les Amis de la Terre - Belgique : www.amisdelaterre.be ;

- Toilette sèche, les comprendre, les construire et les utiliser, un guide co-édité par les associations françaises A petit pas et Empreinte : commande [7€/5 ex. - 10€/10 ex.] sur www.habitat-ecologique.org

- The Last Taboo : Opening the Door on the Global Sanitation Crisis, de M. Black & B. Fawcett, Earthscan ;

- Article «Toilette sèche» publiée par l’association Empreinte dans «L’écologie» ;

- LE site de référence «eau» du professeur Joseph Országh : www.eautarcie.org, ainsi qu’une excellente vidéo de 8’40’’ sur «La fin du tout-à-l’égout !» : www. youtube.com/watch?v=vQqsPhHH7Vc&feature=pla yer_embedded#at=62 et sur www.agendaplus.be

- Eau vivante : http://eauvivante.net

- Terr’eau : www.toiletteacompost.org

- Toilettes du Monde : www.tdm.asso.fr

- La Fabuleuse Histoire des excréments, documentaire de Quincy Russell diffusé en 2007 par Arte.

Transiter des toilettes traditionnelles aux toilettes sèches, comment faire ...

Un autre modèle ...

Paru dans l'Agenda Plus N° de